ПРИМЕНЕНИЕ БИОРЕВИТАЛИЗАНТА BIOMATRIX TOPAZ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОРФОТИПАХ СТАРЕНИЯ

16.12.2024

Erid: 2RanynbL82M

Лаврухина Юлия Сергеевна

Врач-косметолог, дерматолог, лазеротерапевт

Внешние признаки старения кожи являются отражением структурных изменений, которые кожа претерпевает с возрастом. Выделяют 6 основных клинических признаков, которые в совокупности составляют так называемый синдром возрастной кожи:

- Морщины поверхностные и глубокие

- Сухость и уплотнение кожи (ухудшение текстуры)

- Неравномерная пигментация и тон

- Сосудистые звездочки, сосудистая сеточка

- Дряблость, снижение эластичности, атония, расширенные поры (ухудшение биомеханических свойств кожи)

- Изменение овала лица (вследствие отечности или структурных изменений костных и мягких тканей)

Синдром возрастной кожи начинает развиваться примерно после 40 лет, однако выраженность и время появления тех или иных признаков у разных людей варьирует. У одних главным признаком будут морщины и дряблость, у других — пастозность и сосудистая сеточка, а у кого-то довольно рано начинает быть заметной неравномерная пигментация. Таким образом, клиническая картина старения, составленная из отдельных признаков, всегда индивидуальна. Это связано с генетическими особенностями, бытовыми привычками, пищевыми предпочтениями, психологическим статусом, климатическими условиями и прочими факторами, влияющими на здоровье человека в целом и на состояние кожи в частности.

В зависимости от того, какие признаки старения кожи лидируют у конкретного пациента, выбирают меры профилактики и эстетической коррекции возрастных изменений кожи.

Морфотипы старения

На практике выделяют четыре основных варианта клинической картины, или, как принято говорить, морфотипов старения лица: деформационно-отечный, усталый, мелкоморщинистый и мускульный. Они характеризуются следующими особенностями.

Деформационно-отечный морфотип

- Характерен для пациентов с нормальной и повышенной массой тела.

- Могут наблюдаться повышенная себосекреция и жирность кожи даже в зрелом возрасте.

- Кожа достаточно плотная, блестящая, иногда пористая.

- Старение лица относительно раннее, начинается с потери объема и птоза мягких тканей в лобной и височной областях. Пациенты обращаются с жалобами на нависание кожи верхнего века и мешки под глазами.

- Далее развивается птоз в нижней части лица — развивается выраженная деформация контуров лица с образованием второго подбородка, брылей, складок на шее.

- Наблюдаются лимфостаз, склонность к отекам и воспалению.

- Выраженное покраснение щек в результате купероза, сосудистых звездочек.

Особое внимание при работе с такими пациентами следует уделить дренажным методикам, восстановлению микроциркуляции и восполнению утерянного объема.

Усталый морфотип

- Телосложение чаще всего нормальное и худощавое.

- Среднеразвитые мышечный слой и подкожно-жировая клетчатка.

- Нормальный или комбинированный тип кожи.

- Спастический тип кровообращения в центральной части лица и атонический — в латеральной части.

- Относительно рано появляются признаки, свидетельствующие об ухудшении качества кожи: гиперкератоз в Т-зоне, тусклый цвет лица, снижение тургора и эластичности.

- Постепенно развиваются птоз и опущение подкожно-жировых пакетов в результате изменений в костной ткани и ослабления связочного аппарата. В результате все больше опускаются уголки глаз и рта, углубляются носослезная борозда и носогубная складка.

- Темные мешки под глазами.

- Пациенты с усталым морфотипом выглядят заметно лучше после отдыха.

При работе с такими пациентами важно укрепить латеральную часть лица и не «перегрузить» центр объемными филлерами на основе гиалуроновой кислоты (ГК).

Мелкоморщинистый морфотип

- Пациенты худощавого телосложения с тонкой и сухой кожей.

- Кожа тонкая, часто себодефицитная даже в молодом возрасте.

- Часто кожа обезвоженная, атоничная, сниженной эластичности.

- Ранние мимические морщины: лоб, межбровье, «гусиные лапки», кисетные морщины, горизонтальные морщины шеи.

- Ярко выраженные признаки фотостарения кожи: гиперпигментация, актинический кератоз.

- Мышечный тонус снижен незначительно, поэтому провисание мягких тканей лица выражено слабо.

- Подкожно-жировая клетчатка развита слабо.

- Дефицит объемов.

- Характерно спастическое кровообращение.

Основной задачей при таком типе старения является поддержание хорошего кровообращения кожи.

Мускульный морфотип

- Ярко выражены углы нижней челюсти. Чаще всего встречается у азиатов.

- Тонкая подкожно-жировая клетчатка, хорошо выражен мышечный слой.

- Кожа долгое время остается плотной и упругой, птоза не наблюдается, овал лица не деформируется.

- Мелкие морщины появляются поздно, локализуются в основном в уголках глаз.

- Первыми формируются глубокие вертикальные складки на лбу, затем носогубные складки.

- Главная проблема — склонность к пигментации.

- Нет склонности к отекам.

Обладатели данного морфотипа стареют позже всех. При работе с такими пациентами необходимо делать акцент на поддержании качества кожи и механизмах меланогенеза.

Биоревитализация: суть метода и его клинические возможности

Биоревитализация — это метод инъекционного интрадермального (внутрикожного) введения нативной ГК молекулярной массой свыше 1 млн Да. Дословный перевод слова «биоревитализация» на русский язык — оживление кожи биологическим путем (vita — жизнь; приставка re образует слова со значением снова, заново, обратно, назад, по-новому; biо— биологический).

Изначально биоревитализация предназначалась для коррекции признаков обезвоженности кожи вследствие уменьшения количества ГК в дерме, таких как атония, глубокие морщины, сосудистая сеточка, а также для создания гидрорезерва на этапе подготовки кожи к интенсивным процедурам. В дальнейшем показания для биоревитализации расширились, и ее стали применять для улучшения качества кожи в целом, в том числе для профилактики и коррекции признаков эпидермального старения, таких как неровный тон и пигментация, мелкие морщины, уплотнение кожи, замедленное обновление и заживление.

Такие широкие терапевтические возможности ГК связаны с особенностями ее локализации и функциями. Поговорим о них подробнее.

Гиалуроновая кислота и ее роль в коже

Высокомолекулярная (1–3 млн Да) ГК заполняет межклеточное пространство и в дерме, и в эпидермисе. Связывая воду, она формирует гидрогель, в который погружены клетки и внеклеточные структуры — коллагеново-эластиновые волокна в дерме, десмосомы в эпидермисе и базальная мембрана, разделяющая эпидермис и дерму. По сути, гиалуроновый гидрогель формирует среду обитания для живых клеток, регулируя поступление к ним питательных и сигнальных веществ и выведение продуктов обмена. Способность гиалуронового гидрогеля влиять на диффузию веществ в межклеточных пространствах имеет различные клинические последствия. В частности, противовоспалительные свойства ГК объясняют тем, что в гиалуроновом гидрогеле скорость распространения активных форм кислорода (АФК), являющихся триггерами воспаления, ограниченна. В эпидермисе, где межклеточные промежутки очень узкие, ГК регулирует дистанцию между соседними клетками. В случае необходимости более быстрой миграции (например, при эпителизации) синтез ГК кератиноцитами и ее высвобождение в межклеточное пространство усиливаются. В результате количество межклеточной ГК повышается, а вместе с этим повышается количество связанной с ГК воды, и объем гидрогеля увеличивается. Клетки как бы раздвигаются, связи между ними ослабевают, и они могут свободнее перемещаться как в горизонтальной плоскости (миграция в стороны при затягивании раневой поверхности), так и в вертикальном направлении (при созревании с целью скорейшего формирования рогового слоя).

Важно отметить, что фракции ГК в дерме и эпидермисе независимы друг от друга [1]. В эпидермисе за метаболизм ГК отвечают кератиноциты, в дерме — фибробласты. Эти клетки — каждая в пределах своего слоя — синтезируют и высвобождают высокомолекулярную ГК в межклеточное пространство, они же разрушают бóльшую ее часть с помощью фермента гиалуронидазы. Остальное разрушается внеклеточно без участия ферментов, в основном путем окисления.

Высвобождающиеся в ходе деградации фрагменты ГК могут выполнять сигнальные функции, взаимодействуя с разными клетками через рецепторы, расположенные на клеточной или ядерной мембране. Клеточный ответ и клинические эффекты зависят от клетки-мишени и молекулярной массы ГК. Например, ГК воздействует на эндотелиоциты (клетки, формирующие стенку капилляров) через рецептор ICAM, однако ответ на воздействие зависит от молекулярной массы ГК:

- < 10 кДа (4–6 сахарных остатков; с.о.) — индукция ангиогенеза олигосахаридами с 6–10 с.о., отсутствие такого эффекта у более мелких молекул;

- 1–10 кДа (10–40 с.о.) — стимуляция ангиогенеза;

- 10–200 кДа (до 1000 с.о.) — стимуляция пролиферации и миграции эндотелиоцитов;

- > 200 кДа (от 1000 с.о.) — ингибирование ангиогенеза.

Воздействие на иммунные клетки осуществляется через рецептор CD44 и также зависит от молекулярной массы ГК:

- < 10 кДа (4–6 с.о.) — индукция синтеза цитокинов в дендритных клетках;

- 1–10 кДа (10–40 с.о.) — активизация фагоцитоза, индукция синтеза и секреции провоспалительных цитокинов макрофагами, индукция синтеза оксида азота (NO);

- 10–200 кДа (до 1000 с.о.) — активизация фагоцитоза (250 с.о.), активизация макрофагов (500 с.о.), противовоспалительное действие, однако фрагменты 100–125 с.о. активизируют экспрессию провоспалительных цитокинов;

- > 200 кДа (от 1000 с.о.) — иммуносупрессия.

У фибробластов имеется несколько типов рецепторов к ГК. На клеточной мембране этих клеток расположен рецептор CD44, который участвует в процессах репарации, регенерации и апоптоза. На ядерной мембране обнаружен рецептор IHABP, задействованный в репарации кожи после повреждений. Ответ фибробластов на ГК также зависит от ее молекулярной массы:

- < 10 кДа (4–6 с.о.) — ингибирование апоптоза, активизация пролиферации фибробластов, индукция матриксных металлопротеиназ (MMP), активация синтеза коллагена;

- 1–10 кДа (10–40 с.о.) — активизация ядерного фактора NF-κB (регулирует апоптоз);

- 10–200 кДа (до 1000 с.о.) — активизация пролиферации фибробластов, активация синтеза коллагена, ингибирование экспрессии MMP;

- > 200 кДа (от 1000 с.о.) — ингибирование пролиферации фибробластов, ингибирование процесса удлинения цепи ГК.

Нарушение метаболизма ГК с возрастом

Общее количество ГК в организме человека массой 70 кг составляет около 15 г, и почти 50% от этого количества находится в коже. При этом содержание ГК в эпидермисе составляет 0,1 мг/г, в дерме — 0,5 мг/г. Ежедневно примерно 1/3 (около 5 г) ГК организма обновляется, то есть разрушается и синтезируется. Скорость обновления ГК разная в разных тканях, наиболее высокая скорость отмечается в быстро растущих тканях, тканях, которые восстанавливаются после повреждения или же постоянно самообновляются. К последней группе относится и кожа. Скорость кругооборота ГК: в эпидермисе время полураспада ГК в физиологических условиях составляет примерно 2–3 сут, в дерме — 4–7 сут. Это связано с тем, что процесс обновления эпидермиса непрерывен, дерма же обновляется медленно.

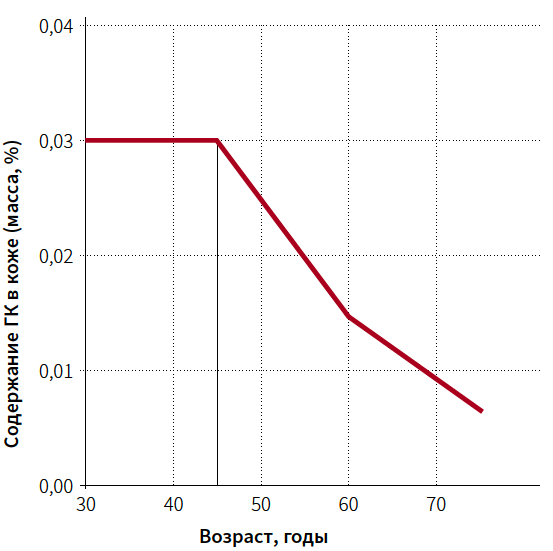

Примерно до 40 лет кругооборот ГК сбалансирован: сколько синтезируется, столько и разрушается. С возрастом баланс нарушается в сторону деградации (рис. 1), что приводит к снижению количества ГК в основном за счет дермальной фракции [2]. В эпидермисе также наблюдается некоторый сдвиг баланса метаболизма ГК в сторону деградации, но он не столь драматичен, как в дермальном слое.

|

Рис. 1. Возрастное снижение уровня ГК в коже [2] |

Снижение уровня ГК в коже сказывается и на ее внешнем виде. Появляются признаки дермального (атония, глубокие морщины и купероз) и эпидермального (ухудшение заживления, замедление обновления эпидермиса, тусклый цвет) старения.

Высокомолекулярная нативная ГК, введенная в кожу в составе препарата-биоревитализанта, полностью разрушается за несколько суток. Однако ее низкомолекулярные фрагменты, воздействуя на разные клетки кожи, запускают множество процессов, влияющих на возрастные изменения и способствующих ремоделированию — восстановлению более молодой структуры кожи. Этим объясняются накопительный эффект биоревитализации и рекомендации к проведению процедуры.

Классический биоревитализант

- Содержит нативную ГК и физраствор.

- Молекулярная масса ГК — 1–2 млн Да.

- Концентрация ГК в гидрогеле — около 1,2%.

- Отсутствие посторонних веществ.

- Консистенция — жидкий гель (в отличие от мезопрепаратов с ГК, представляющих собой водные растворы).

Инъекционное введение биоревитализанта может сопровождаться кратковременными нежелательными реакциями в ответ на механическое повреждение кожной ткани иглой, такими как воспаление и небольшие гематомы (если задета сосудистая стенка). Воспаление — один из важнейших этапов заживления, поэтому полностью его блокировать не нужно. Однако в зоне воспаления уровень АФК резко повышается, что ускоряет окислительную деградацию ГК. Чтобы защитить ее от преждевременного разрушения и пролонгировать эффект, в состав биоревитализантов Biomatrix Topaz введен маннитол.

Характеристики препарата Biomatrix Topaz

- Содержит нативную ГК, натрий-фосфатный буфер и маннитол.

- Молекулярная масса ГК — 1 млн Да.

- Концентрация ГК в гидрогеле — около 1,25%.

- Маннитол — 4%.

- Консистенция — жидкий гель

Препарат сертифицирован в Российской Федерации. РУ: РЗН 2023/19407.

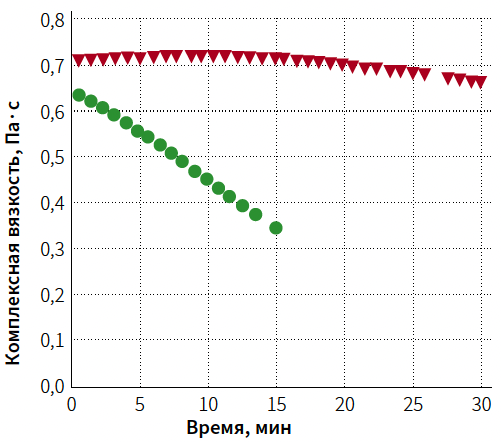

Способность маннитола предотвращать разрушение ГК под действием АФК была подтверждена многочисленными исследованиями in vitro. В эксперименте по исследованию деградации коммерческого препарата ГК под действием гидроксильных радикалов в отсутствие антиоксиданта наблюдалось снижение молекулярной массы ГК, то есть ее фрагментация. Однако при добавлении маннитола фрагментация ингибировалась дозозависимым образом (рис. 2) [3]. Исследования in vivo известных на сегодняшний день инъекционных продуктов на основе ГК, содержащих маннитол, показали улучшение упругости кожи, утолщение дермы и улучшение цвета лица (более равномерный и яркий тон) по сравнению с контрольными группами [4, 5].

|

Рис. 2. Защита высокомолекулярной ГК от деградации с помощью маннитола: дозозависимый эффект [3] Кинетика деградации ГК (10 г/л), индуцированной окислительным стрессом перекиси водорода (0,3 мл H2O2 в 3 мл раствора ГК) в присутствии (▼) и без маннитола (35 г/л) (●). Измеряется изменение комплексной вязкости |η*| в зависимости от времени деградации. |

Кроме того, маннитол выступает в качестве термостабилизатора, поддерживая нужную вязкость препарата в условиях повышенной температуры в процессе производства и обеспечивая длительное хранение после.

Физико-химические особенности гидрогеля Biomatrix Topaz позволяют работать в разных анатомических зонах (лицо, мочки ушей, губы, шея, декольте, кисти рук) и разными техниками (папульно, линейно ретроградно, канюлей, методом бланширования и по биоэстетическим точкам).

Рекомендованный курс — 3 процедуры с интервалом в 21 день.

Выбор техники введения биоревитализанта в зависимости от морфотипа старения

Классическая техника биоревитализации заключается во внутрикожном введении препарата папульно, вколы на расстоянии 0,5 см друг от друга, на все лицо, за исключением периорбитальной области. Цель — создание равномерного гидрорезерва.

Но не всем пациентам подходит такая техника. Так, пациенты с деформационно-отечным типом старения и выраженной подкожно-жировой клетчаткой отмечают отечность и пастозность лица на протяжении нескольких дней после процедуры. Некоторые пациенты с усталым морфотипом также отмечают отечность после биоревитализации. Это происходит на фоне спастического типа кровообращения и нарушения лимфодренажа. И хотя эти состояния проходят самостоятельно, для некоторых пациентов они являются причиной отказа от продолжения курса.

Таким образом, технику введения необходимо адаптировать к каждому конкретному пациенту с учетом особенностей его морфотипа и эстетического запроса. Тем более что препарат позволяет это сделать. Покажем это на примере клинических случаев.

Клинические случаи

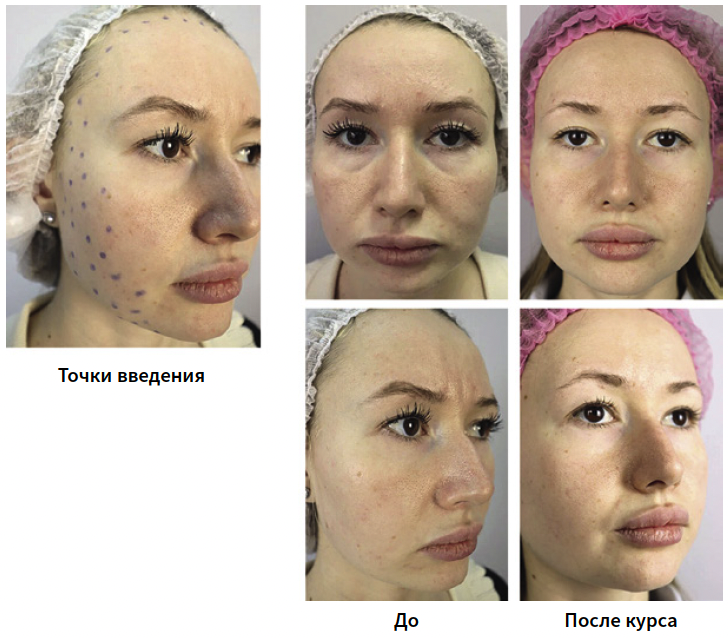

Деформационный морфотип

Пациентка А., 36 лет (рис. 3). Потеря объема подкожно-жировой клетчатки лба и височной области, нависание верхнего века. Выраженная подкожно-жировая клетчатка, нависание жировых пакетов на носощечную и губоподбородочную связки, горизонтальные морщины лба и межбровные заломы. Спазмированная мышца подбородка и горизонтальный залом вследствие этого.

Техника введения биоревитализанта Biomatrix Topaz: микропапульно и методом бланширования. Были использованы иглы 30G на 4 мм и 6 мм. Расход препарата: 1 флакон на 1 процедуру. Был проведен курс из 3 процедур с интервалом 21 день.

Рис. 3. Пациентка А., 36 лет. Деформационный морфотип

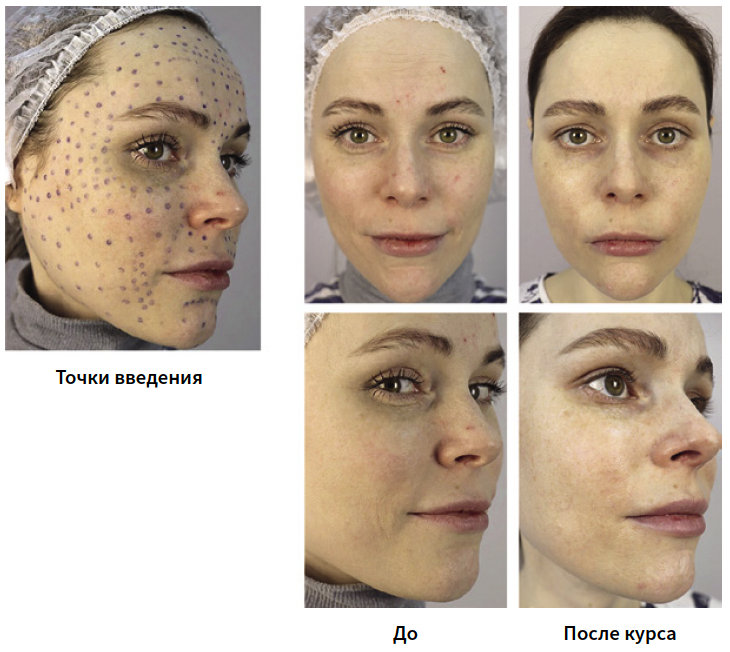

Усталый морфотип

Пациентка В., 25 лет (рис. 4). Застойные явления в центральной части и истончение боковых поверхностей, ранний птоз тканей.

Техника введения биоревитализанта Biomatrix Topaz: микропапульно с акцентом на височной и латеральной областях. Игла 30G на 4 мм. Расход препарата: 1 флакон на 1 процедуру. Был проведен курс из 3 процедур с интервалом 21 день.

Рис. 4. Пациентка В., 25 лет. Усталый морфотип

Мелкоморщинистый морфотип

Пациентка Н., 35 лет (рис. 5). Множественные мелкие статические и мимические морщины, спастический тип кровообращения, себодефицитная кожа, слаборазвитая подкожно-жировая клетчатка.

Техника введения биоревитализанта Biomatrix Topaz: микропапульная по всему лицу равномерно, с акцентом на заломах. Игла 30G на 4 мм. Расход препарата: 1 флакон на 1 процедуру. Был проведен курс из 3 процедур с интервалом 21 день.

Рис. 5. Пациентка Н., 35 лет. Мелкоморщинистый морфотип

Заключение

Благодаря составу и оптимальным физико-химическим свойствам, в том числе оптимизированной вязкости, препарат Biomatrix Topaz позволяет идеально приспосабливаться к разным анатомическим зонам, решая широкий круг эстетических задач. Он эффективно восстанавливает водный баланс кожи и оказывает выраженный антиоксидантный эффект, может быть использован для коррекции заломов кожи и статических морщин, уплотнения дермы и умеренного лифтинг-эффекта. Процедура биоревитализации хорошо переносится пациентами, нежелательные реакции со стороны кожи минимизированы и быстро проходят, а достигнутые эстетические результаты сохраняются продолжительное время.

Литература

- Alves Azevedo R., Carvalho H.F., de Brito-Gitirana L. Hyaluronan in the epidermal and the dermal extracellular matrix: Its role in cutaneous hydric balance and integrity of anuran integument. Micron 2007; 38(6): 607–610.

- Longas M.O., Russell C.S., He X,Y. Evidence for structural changes in dermatan sulfate and hyaluronic acid with aging. Carbohydr Res 1987; 159(1): 127–136.

- Rinaudo M., Lardy B., Grange, L., Conrozier T. Effect of mannitol on hyaluronic acid stability in two in vitro models of oxidative stress. Polymers 2014; 6(7): 1948–1957.

- Taieb M., Gay C., Sebban S., Secnazi P. Hyaluronic acid plus mannitol treatment for improved skin hydration and elasticity. J Cosmet Dermatol 2012; 11(2): 87–92.

- André P., Villain F. Free radical scavenging properties of mannitol and its role as a constituent of hyaluronic acid fillers: a literature review. Int J Cosmet Sci 2017; 39(4): 355–360.

Реклама. ООО «Новые технологии»